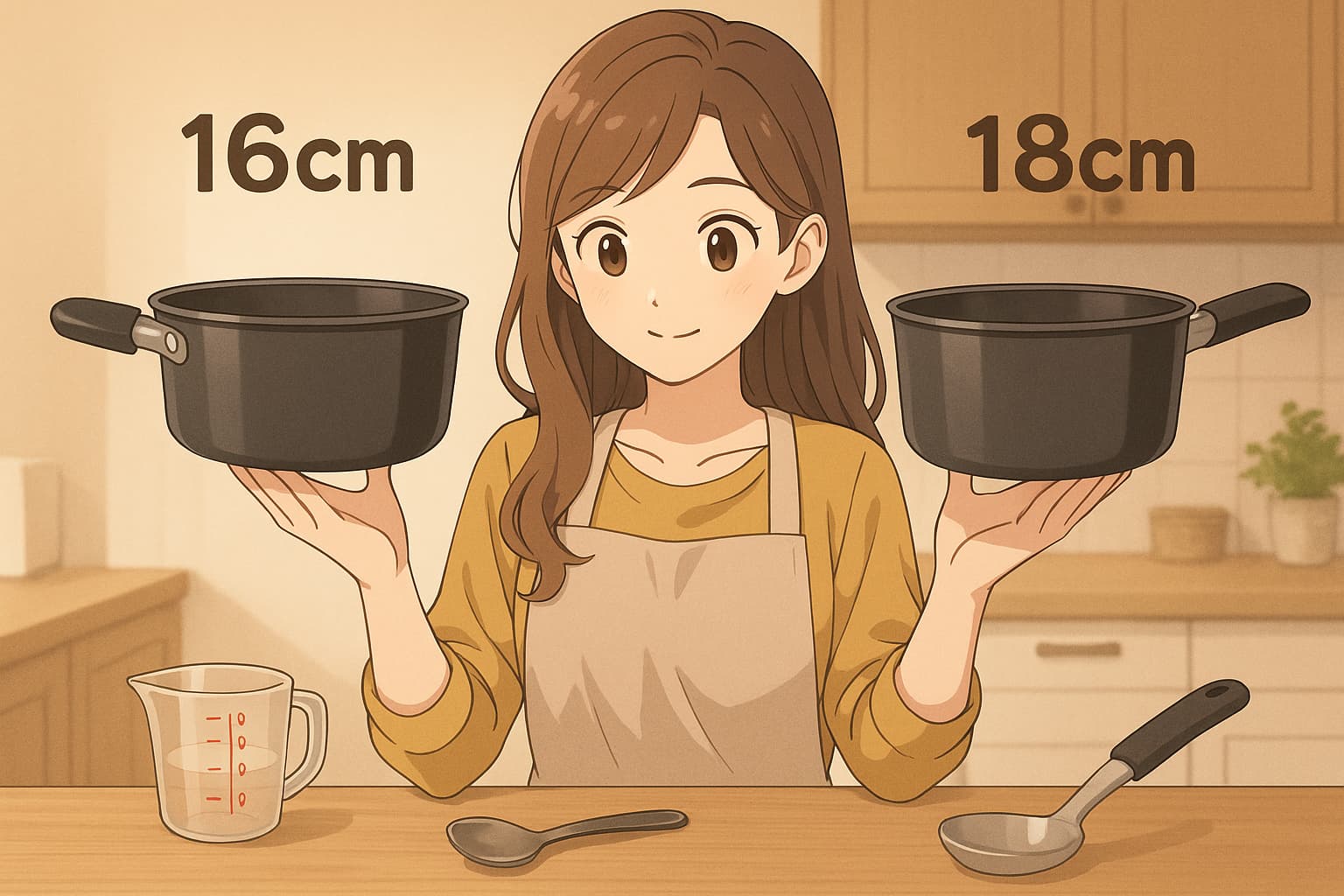

毎日のお料理に欠かせない片手鍋。ひと口に片手鍋といっても、16cmと18cmでは使い勝手や調理できる量が大きく変わります。「少し大きい方が便利かな?」「でも収納場所も気になるし…」と迷った経験がある方も多いのではないでしょうか。

実際に購入してから「もう少し大きい方がよかった」「持つと重くて使いづらい」と感じるケースも少なくありません。そこでこの記事では、初心者の方にもわかりやすく、人数や用途に合った最適なサイズを選ぶためのポイントを、具体例や比較表を交えてご紹介します。

片手鍋16cmと18cmどっちを選ぶ?サイズ選びで失敗しないポイント

片手鍋の基本サイズ比較:16cm・18cmの容量・重量・何人分作れるか

以下は、16cmと18cm片手鍋の基本仕様をまとめた比較表です。

| サイズ | 容量(目安) | 重量(ステンレス製) | 味噌汁の量 | カレー・シチューの量 | 向いている人数 |

|---|---|---|---|---|---|

| 16cm | 約1.5〜1.8L | 約600〜800g | 3〜4杯分 | 約2人分 | 1〜2人 |

| 18cm | 約2.0〜2.3L | 約900g〜1.2kg | 5〜6杯分 | 約3〜4人分 | 2〜4人 |

このように、容量や重量はもちろん、作れる量にも差があります。軽さや扱いやすさを重視するなら16cm、多めに作ってストックしたいなら18cmがおすすめです。

16cmの片手鍋は容量約1.5〜1.8L程度が一般的で、味噌汁なら3〜4杯分、カレーやシチューなら2人分ほどが目安です。重さは素材によりますが、ステンレス製で約600〜800gと軽めで扱いやすく、一人暮らしや二人分の料理に最適です。

一方、18cmの片手鍋は容量約2.0〜2.3L程度で、味噌汁なら5〜6杯、カレーやシチューなら3〜4人分が作れます。重さは900g〜1.2kgほどになり、多少ずっしりしますが、家族向けの調理や作り置きに向いています。

16cm・18cmそれぞれのメリット・デメリット

16cmのメリットは、軽くて扱いやすく、収納スペースを取らないこと。少量調理にも適しており、ミルクやソース作りにもぴったりです。デメリットは、大人数分の調理には向かず、作り置きにはやや物足りない点です。

18cmのメリットは、多めに作れる容量と汎用性の高さ。煮込み料理やスープ、大きめの野菜も入りやすく便利です。デメリットとしては、コンロや収納スペースをやや圧迫し、重さも増すため片手での扱いが大変になる場合があります。

人数・用途別おすすめサイズ早わかり表

以下は、単に「何人なら何cm」という基準だけでなく、調理の頻度や作り置きの有無、キッチンスペースの広さなども考慮したおすすめサイズを整理しました。

初めて片手鍋を選ぶ方はもちろん、買い替えや追加購入を検討している方にも役立つように、具体的な料理例や使用シーンも添えています。

| 人数・用途 | おすすめサイズ | 主な料理例 |

| 1人暮らし | 16cm | 味噌汁・パスタソース・インスタントラーメン |

| 2〜3人 | 18cm | カレー・煮物・スープ |

| 4人以上 | 18cm以上または併用 | シチュー・大量スープ・作り置き料理 |

調理シーン別のおすすめサイズ

サイズ選びでは、実際にどんな料理をどのくらい作るのかを想像することが大切です。ここではシーン別におすすめの使い方をご紹介します。

サイズ選びでは、実際にどんな料理をどのくらい作るのかを想像することが大切です。ここではシーン別におすすめの使い方をご紹介します。

一人暮らし・二人分に最適な16cm片手鍋|味噌汁・離乳食・ミルクパン用途

16cmは、毎日の味噌汁や少量の煮物、レトルトパックの温めなど、ちょっとした調理にとても便利です。少しの量を手早く作れるので、忙しい朝や仕事帰りの夕食準備にもぴったり。

また、離乳食や牛乳・ココアを温めるミルクパンとしても重宝し、デザートソースやカスタードクリームなどのお菓子作りにも向いています。小ぶりなためシンクでの洗い物がしやすく、鍋を持ち運びやすいので、調理後にそのまま冷蔵庫へ収納しやすいのも魅力です。

さらに、軽量で片手でも扱いやすいため、力に自信のない方やお子さんがお手伝いする場面でも安心して使えます。

家族向け18cm片手鍋|カレー・スープ・煮物に便利な理由

18cmは、カレーやスープ、肉じゃがなどを家族分まとめて作るのにちょうどよい大きさで、日々の献立作りを効率化してくれます。容量がたっぷりあるため、大きめの野菜やかさのある食材も入れやすく、煮崩れしにくい安定した煮込み時間を確保できます。

週末に多めに作って平日に食べ回す作り置き派にもおすすめで、例えばカレーを一度に3〜4日分作ったり、スープを大鍋代わりに仕込んでおくことも可能です。

さらに、ホームパーティーや友人を招いた食事会でも活躍し、盛り付け前に再加熱しても均一に温まりやすいのが魅力です。

大人数(5〜6人家族)の場合の適切サイズと代替案

5〜6人分を作る場合、18cmでは容量が不足してしまうことも少なくありません。そんな時は、20cm以上の両手鍋や大容量の圧力鍋を併用することで、一度にたくさん作れて時間も節約できます。

例えば、シチューやカレーなどの主菜は大鍋でじっくり煮込み、同時に味噌汁や副菜は16cmの片手鍋で調理する、といった分担が可能です。この方法なら、同じ火加減で複数の料理を同時進行できるため、忙しい夕食の支度や来客時の大量調理でも安心。

さらに、大鍋はパスタや麺類の茹で調理にも活用でき、16cm鍋はソースや付け合わせ作りにも回せるので、調理の幅がぐんと広がります。

片手鍋の素材・機能の選び方

サイズだけでなく、素材や機能性も使い勝手に直結します。それぞれの特徴を知って、自分の調理環境に合うものを選びましょう。

サイズだけでなく、素材や機能性も使い勝手に直結します。それぞれの特徴を知って、自分の調理環境に合うものを選びましょう。

ステンレス・ホーロー・アルミの違いと特徴

ステンレスは耐久性が高く、保温性にも優れますが、やや重めで加熱ムラが少ないため煮込みや下ごしらえにも向いています。ホーローは見た目が美しく、酸や塩分に強いのが特徴で、トマト料理やジャム作りにも適しており、食卓にそのまま出せるデザイン性も魅力です。

アルミは軽くて扱いやすく、沸騰までの時間が短く効率的に調理できますが、酸や塩分で変色しやすく風味を損なう恐れがあるため、使い方や料理の種類には注意が必要です。

また、それぞれの素材によってお手入れの仕方や寿命も異なるため、用途とライフスタイルに合った選択が大切です。

IH・ガス・オーブン対応など調理環境別の選び方

IH対応の片手鍋は底面が平らで磁性素材を含んでいる必要があります。IHクッキングヒーターは熱源の特性上、鍋底がしっかり密着しないと加熱効率が落ちるため、平らな構造が重要です。

ガス火専用の鍋は軽くて安価な製品が多く、火加減の自由度も高いため、アウトドアやセカンド鍋としても人気があります。

特にキャンプや屋外調理では、軽量で持ち運びしやすいガス火用鍋が重宝されます。オーブン対応の鍋は耐熱性が高く、グラタンやロースト料理、パン焼きなどにも活用でき、鍋ごと食卓に出すことで料理の見映えも良くなります。

これらの特性を踏まえて、自分のキッチン環境や調理スタイルに合った対応熱源を選ぶことが大切です。

長持ちさせるための素材選びとお手入れのコツ

片手鍋を長く愛用するためには、素材ごとの特徴を理解し、それに合ったケアをすることが大切です。以下の表に、素材別の注意点とお手入れ方法をまとめました。

| 素材 | 長持ちさせるための注意点 | お手入れ方法 |

| 全素材共通 | 急激な温度変化や空焚きを避けることで劣化や変形を防ぐ | 使用後はしっかり冷ましてから洗浄。柔らかいスポンジで丁寧に洗う |

| ホーロー | 表面のガラス質が剥がれやすく衝撃に弱い | 落下や衝撃を避け、柔らかいスポンジで優しく洗う。金属たわしは使用しない |

| ステンレス | 熱伝導がゆるやかで焦げ付きやすい | 加熱前に水分や油をなじませ、ぬるま湯に浸してから優しく洗う。洗剤は中性がおすすめ |

| アルミ | 酸や塩分で変色・腐食しやすい | 酸や塩分に長時間触れさせず、使用後は早めに洗って乾燥させる。保管時は水分を残さない |

素材ごとの特性を理解しておくことで、鍋の寿命を延ばし、美しい状態を保ちながら長く使うことができます。

人気メーカー・ブランド比較

デザインや信頼性も選び方の重要なポイントです。ここでは人気ブランドを取り上げ、それぞれの特徴を紹介します。

デザインや信頼性も選び方の重要なポイントです。ここでは人気ブランドを取り上げ、それぞれの特徴を紹介します。

柳宗理・富士ホーロー・ル・クルーゼの特徴

柳宗理はシンプルで無駄のないフォルムと、長年使っても飽きのこない機能美あふれるデザインが魅力で、プロの料理人から家庭のキッチンまで幅広く愛用されています。

富士ホーローはカラーバリエーションが豊富で、ナチュラルや北欧風、可愛いテイストのキッチンにも自然に馴染むほか、耐久性や耐酸性の高さから日常使いに安心です。

ル・クルーゼは優れた保温性と熱伝導性を備え、料理を長時間温かいまま保てるだけでなく、そのまま食卓に出せる美しいデザイン性も魅力で、特別な日の演出にもぴったりです。

日本製片手鍋の魅力とおすすめシリーズ

日本製の片手鍋は品質管理が非常にしっかりしており、素材や製造工程にこだわった長く使える製品が多いのが特徴です。特に燕三条産のステンレス鍋は精密な加工と耐久性で評価が高く、プロの料理人から家庭まで幅広く支持されています。

また、職人による手作りホーロー鍋は美しい仕上がりと耐酸性の高さから、見た目と機能の両面で人気があり、贈り物や特別な日の調理器具として選ばれることも多いです。

デザイン性・機能性・収納性を比較

取っ手が折りたためるタイプや、重ねて収納できるスタッキングタイプは、限られたキッチンスペースを有効に活用できるため、特に収納場所が少ない家庭や一人暮らしの方にとって非常に便利です。

また、これらの仕様は出し入れのしやすさや持ち運びのしやすさにもつながり、アウトドアや持ち寄りパーティーなどでも活躍します。デザイン性と機能性のバランスを見ながら、日常使いだけでなく収納時や移動時の快適さも考慮して選ぶと、長く愛用できる鍋に出会えます。

細部で差がつく!片手鍋の形状・仕様チェックポイント

見落としがちな形状や仕様も、使いやすさを大きく左右します。

注ぎ口・取っ手・フタの形状で変わる使い勝手

注ぎ口が両側にあると利き手を問わず注げ、スープやソースなどを左右どちらからでもこぼさずに注ぎやすくなります。取っ手は握りやすい形状や耐熱性のある素材が便利で、長時間の調理や中身が多い時でも安定して持てます。

さらに、取っ手の形状や角度によっても使い心地は変わるため、実際に握ってみてフィット感を確認すると安心です。

フタは透明ガラス製だと中身が見やすく、調理の様子を確認しやすくなるだけでなく、開ける回数を減らせることで熱や蒸気を逃がしにくく、仕上がりの安定にもつながります。

目盛り・ミラー加工・つや消し加工の有無

内側に目盛りがあると水や出汁の計量が簡単で、料理初心者でも分量を正確に測りやすくなります。ミラー加工は見た目の高級感があり、キッチンに置くだけで華やかさをプラスできます。

つや消し加工は傷や汚れが目立ちにくい特徴があり、長く使っても見た目がきれいに保たれやすいというメリットもあります。

収納性とキッチンスペースの相性

取っ手が外せるタイプやスタッキングできるデザインなら、省スペースでも複数サイズを揃えやすく、限られたキッチンスペースを有効活用できます。

特に、鍋や調理器具が増えがちな家庭では、こうした工夫によって収納のしやすさが格段に向上します。さらに、取っ手を外せば鍋自体をオーブン調理に使える場合もあり、調理の幅が広がります。スタッキング式は見た目もすっきりし、出し入れがしやすいため、日常使いだけでなく引っ越しや模様替えの際にも便利です。

よくあるQ&A

最後に、片手鍋選びでよくある疑問をまとめました。

最後に、片手鍋選びでよくある疑問をまとめました。

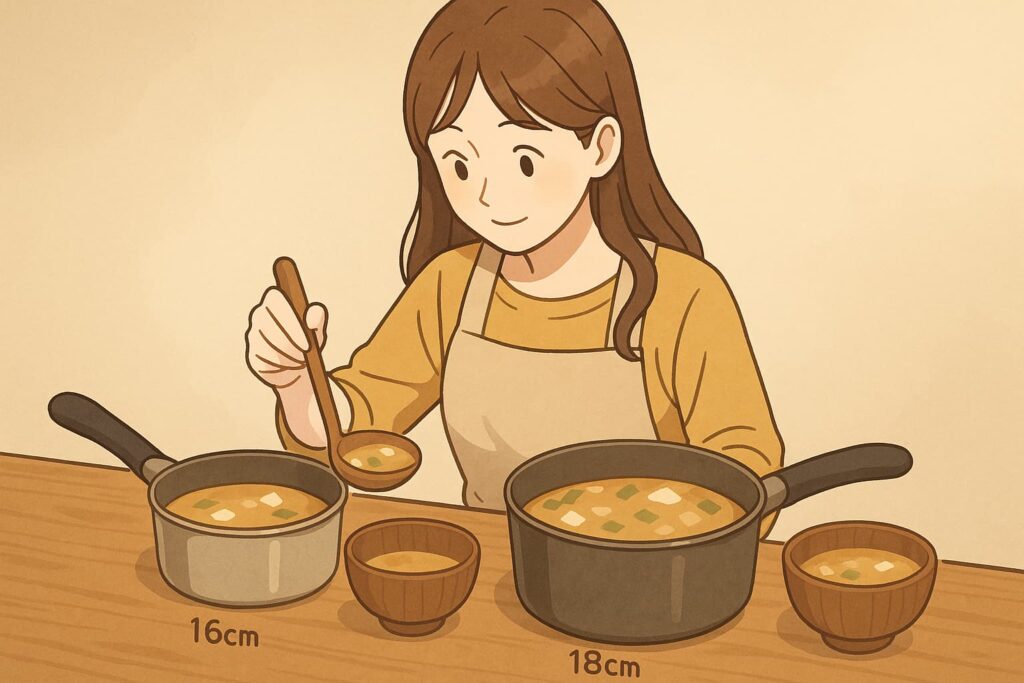

味噌汁やカレーは何人分まで作れる?

16cmは味噌汁で3〜4杯、カレーで2人分程度。18cmは味噌汁で5〜6杯、カレーで3〜4人分が目安です。

冷蔵庫収納や他鍋との使い分けアイデア

16cmはそのまま冷蔵庫に入れやすく、18cmは作り置きや大きめ食材向き。用途によって2サイズ併用がおすすめです。

選んで後悔しないためのチェックリスト

- よく作る料理の量(週に何回、どんな料理をどれくらい作るかも含めて考える)

- 収納スペースの有無(棚や引き出し、コンロ下に収まるか、重ねて収納できるかなども確認)

- 重さや扱いやすさ(持ち上げやすさや洗いやすさ、鍋の形状や取っ手の握りやすさも含めて検討)

まとめ|片手鍋16cmと18cmの違いと選び方

16cmは軽量で少量調理に最適、18cmは家族分や作り置きに便利と、それぞれに明確な良さがあります。16cmは日々の味噌汁やちょっとした副菜作りに活躍し、18cmは週末のまとめ調理や来客用の料理でも頼れるサイズです。

普段の料理内容や人数、そして収納スペースやコンロの大きさなど、キッチン環境全体を考えて自分の生活に合うサイズを選びましょう。場合によっては両方のサイズを揃えて使い分けることで、平日の時短調理から特別な日のごちそう作りまで幅広く対応でき、毎日の調理がぐっと快適になります。