七夕の短冊に願い事を書く季節がやってきましたね。保育園でも短冊を書いて飾る行事が行われるところが多く、子どもたちのかわいい願いごとが並ぶのは見ていてとてもほっこりします。でも、いざ「お子さんの願いごとと名前を書いてきてください」と言われると、「名前ってどこに?」「書く必要あるの?」「兄弟がいるときはどうすれば…」と、意外と細かいことで迷う保護者の方も多いんです。

この記事では、保育園での短冊記入時によくある「名前まわりの迷い」についてやさしく解説します。ルールやマナーに正解があるわけではないからこそ、他の家庭がどうしているのか、どんな工夫をしているのかを知っておくと安心できますよ。

短冊に名前、どうする?保育園でよくある“迷い”

保育園の短冊行事では、子どもたち一人ひとりの願いごとが並びます。そこで気になるのが「名前はどこまで書くべきか」「そもそも書いたほうがいいのか?」という点。とくに初めて参加するご家庭や、兄弟がいる場合などは悩みやすい部分ですよね。

名前を書く園・書かない園、それぞれの違い

実は、短冊に名前を書くかどうかは保育園ごとに方針が異なります。園によっては「ひらがなでフルネームを明記してください」と明確にルールを出しているところもありますが、反対に「願いごとだけでOK」「名前は不要です」といった形を取っている園もあります。

さらに、名前を書いていてもそれを表に出さないように、掲示時には裏返して貼る園や、記名はするけれど掲示用ではなく先生が管理用に見るだけといった運用をしている園もあるようです。中には、短冊自体に記入欄がなかったり、提出袋に名前を書けば十分という場合もあります。

このように、記名に関する対応は園によって本当にさまざまですし、どれが正解ということはありません。保護者としては「周りと同じにしなきゃ」とつい思ってしまいがちですが、周囲と少し違っていたからといって、それが間違いになることはありません。

だからこそ大切なのは、自分の子どもが通う園の雰囲気や、先生の方針にあわせて柔軟に考えること。わからないときは、後でご紹介する「確認のコツ」を使って先生にやんわり聞いてみると安心です。

「どこまで書けばいい?」クラス名・年齢・ニックネームの判断

記入内容に迷ったときは、名前だけでなく「クラス名」や「年齢」など、補足的な情報を一緒に書いておくことで、園内での識別がぐっとしやすくなります。

とくに同姓のお子さんが複数いる園や、兄弟姉妹で同じ苗字の子が在籍している場合などは、名前だけでは判別が難しいことも。先生方にとっても、そうした情報があることで確認の手間が減り、掲示や配布のミスも防ぎやすくなるんです。

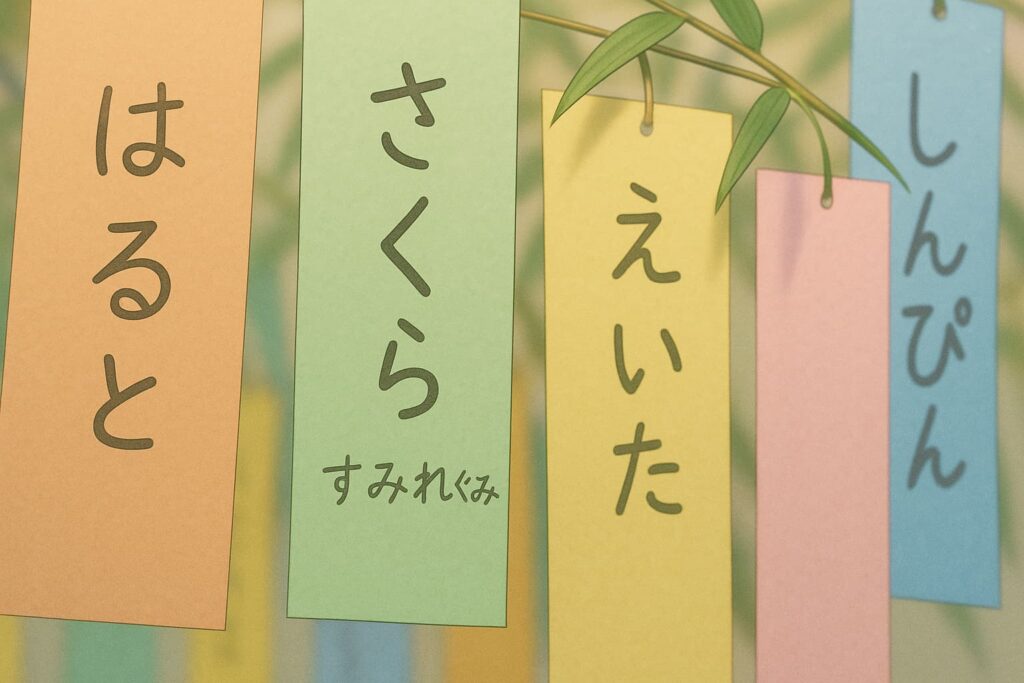

例えば、「たなか はると(すみれ組・3さい)」のように、クラス名や年齢を名前に添えるだけでも随分わかりやすくなりますし、親としても“これで安心”という気持ちになれますよね。

また、まだ字が書けない年齢の子どもや、フルネームでの記載に抵抗がある場合は、ふだん呼ばれている「ニックネーム」を添えるだけでも大丈夫です。たとえば「はーちゃん」「こっちゃん」など、家庭で親しまれている呼び名を使うことで、保育士さんもすぐに「あの子だな」とイメージしやすくなります。

「読んですぐに誰かわかる」ことを目安にしておけば、無理にかしこまった表現を使う必要もありません。おうちで子どもと一緒に「どんなふうに名前を書こうか?」と話しながら決めるのも、ひとつの楽しいコミュニケーションになりますよ。

保護者・先生・子ども、それぞれの気になるポイント

保護者としては「目立ちすぎないか」「ほかの子と違って浮かないか」といった、ちょっとした心配ごとが頭をよぎることもありますよね。あまりに目立ってしまうと、子どもが気にするんじゃないかとか、他の保護者からどう見られるか…とついつい気になってしまうものです。とくに初めての園行事であればあるほど、その“さじ加減”が難しく感じられることもあるかもしれません。

一方で、先生にとって大事なのは、「この短冊は誰のものか」がすぐに分かるかどうか。園で飾ったり記録として残したりするうえで、識別がはっきりしていると対応もスムーズになります。記名がしっかりあることで、短冊を誰かと間違えてしまうようなトラブルを防ぐ効果もあるんですね。

さらに、子ども自身の視点に立つと、名前が書かれていることで「これは自分のものだ」と感じられたり、発表されたときに嬉しくなったりすることもあります。小さな文字でも「自分で書いた」と感じられると、ぐんと誇らしさが育つこともあるんですよ。

つまり、記名には「識別のため」だけでなく、「その子らしさを表す要素」「成長の記録」「親子のやりとりの思い出」など、いくつもの意味が込められるんです。名前を書くかどうかで迷ったときには、そんな視点から少しだけ立ち止まって考えてみると、自然と“うちの子に合った形”が見つかるかもしれませんね。

園ごとに違う?記名ルールを確認するコツ

「名前って、書いた方がいいの?書かない方がいいの?」その答えは実は園によってバラバラです。だからこそ、あらかじめ確認しておくと安心ですし、余計なストレスも減らせます。

先生に聞いても大丈夫?確認しやすい聞き方

園で明確な記載ルールが配布されていない場合、「聞いていいのかな…」と迷ってしまうことも。でも、実際にはそんなに構える必要はありません。とくに七夕の行事が近づいた頃であれば、先生も短冊の準備についての質問には慣れていることが多いです。

たとえば、「短冊って、お名前は書いておいたほうがいいですか?」といったふうに、あくまで確認の形でやんわり聞いてみるのがコツです。決してマナー違反ではありませんし、先生にとっても「確認してくれてありがたいな」と感じてもらえることも。

忙しい時間帯を避けて、たとえば朝の登園直後や夕方のお迎え前後など、先生に少し余裕がある時間にそっと声をかけると、印象もやわらかくなりますよ。直接口頭で聞きにくければ、連絡帳や連絡アプリを活用して質問するのも良い方法です。

プリントや掲示の見逃しに注意しよう

行事案内やおたよりの中に、名前の記入ルールが書かれていることもよくあります。たとえば「願いごとと一緒にお子さんのお名前を書いて提出してください」と明記されている場合は、記名が必要ということになります。一方で「願いごとのみで大丈夫です」「記名は不要です」などと記載されていれば、名前は書かなくてもOKという扱いです。

こういったルールは、たとえ簡単な一文であっても見落としてしまうと「うちだけ間違えた…?」と不安になる原因になりますよね。ですので、七夕行事のおたよりや配布されたプリントは、念のためしっかり目を通しておくのが安心です。

また、園内の掲示板やロッカー横の掲示スペース、保育園の連絡アプリなどに補足が掲載されていることもあるので、そちらも合わせて確認するのがおすすめです。最近では、LINEや専用アプリで行事の案内やルールを送ってくれる園も増えているので、過去のお知らせを遡って見るだけでもヒントが得られるかもしれません。

「書いていいのか分からない」と不安になったら、まずは一度プリントを見返してみること。そして見当たらなければ掲示・アプリもチェック、が安心の順番です。

不安なときの“無難な書き方”って?

園の方針が不明なときや、どう書いたらいいか分からないときは、「ひらがなで名前+クラス名」を書くのがいちばん無難です。たとえば「たなか はな(つき組)」のように書けば、先生も判断しやすく、掲示されても見た人に伝わりやすくなります。「まちがっていても目立ちすぎない、でもわかりやすい」を意識しておくと安心ですね。

園の方針が不明なときや、どう書いたらいいか分からないときは、「ひらがなで名前+クラス名」を書くのがいちばん無難です。たとえば「たなか はな(つき組)」のように書けば、先生も判断しやすく、掲示されても見た人に伝わりやすくなります。「まちがっていても目立ちすぎない、でもわかりやすい」を意識しておくと安心ですね。

さらに、名前の書き方に迷ったときは、「自分が先生だったらどう見えるか」を想像してみるのもおすすめです。文字の大きさや場所、読みやすさを少し意識するだけで、伝わりやすさがぐんとアップします。

ひらがなに加えて、「にじ組」「ほし組」などのクラス名を添えておくと、同じ名前のお子さんがいた場合にも混乱を防ぐことができます。また、「年齢(4さい)」なども加えておくとより明確です。

マスキングテープや小さなシールでワンポイント装飾しながら、名前欄を目立たせない工夫をするのもひとつの方法です。保育園によっては子どもが作った短冊を公開掲示するところもあるので、「さりげなく、でも分かりやすく」を意識すると、保護者も安心して提出できますね。

記名の迷いだけでなく、「願い事は何を書けばいいの?」「短冊の言葉が浮かばない…」という方には、こちらの記事もおすすめです。

▶保育園の短冊、どう書く?年齢別の願い事例と書き方のポイント

実例で紹介|こんなときどうする?名前まわりのQ&A

いろんな園があって、家庭の事情もさまざま。記入ルールがない場合に「こうしてみたら?」というヒントになるQ&A形式のまとめです。実際に多くの保護者が感じやすい疑問を中心にご紹介します。

兄弟姉妹で同じような名前…どう書き分ける?

「はると」と「はるか」など、似た名前の兄妹がいると書き分けが悩みのタネに。そういった場合は、名前のあとに「兄」「妹」などの補足を加えるとわかりやすくなります。

例:

- はると(兄・ほし組)

- はるか(妹・つき組)

さらに、イニシャルやあだ名で補うのも一つの手。園にとっても、間違いが防げる記載はとても助かるんです。

書くのが恥ずかしい…匿名やイニシャルってあり?

「うちの子、ちょっと人前で名前が出るのが苦手で…」というケースも。そんなときは、フルネームを避けて「イニシャル+クラス」や「下の名前だけ」でも問題ありません。

例:

- R.T(そら組)

- はな(つき組)

掲示時に表向きにされない園なら、記名していても外から見えることはありませんし、不安があるときは事前に先生に相談しておくのもおすすめです。

記入欄がなかった!名前はどこに書く?

配布された短冊に記入欄がなくて戸惑うこともありますよね。とくに初めての保護者の方にとっては、「え?どこに書けばいいの?」と一瞬手が止まってしまうかもしれません。そんなときは、短冊の下端に小さく書いたり、裏面の隅にさりげなく書くのが一般的とされています。

目立たないように書く工夫としては、鉛筆ではなく、薄めの色のペンや小さめの文字で記入するのも一つの方法です。あえて主張しすぎずにそっと添えるような書き方にすると、「誰のものか」はわかりつつも、飾られた際に目立ちすぎない仕上がりになります。

最近では、マスキングテープや可愛いシールを使って、記名部分をほんのり装飾しながら隠すように添える保護者の方も増えています。例えば、裏面に「○○(にじ組)」と書いた上から、柄入りの透明マステで軽く覆うだけでも、十分におしゃれかつ控えめに仕上がりますよ。

もしもどうしても名前を表に出したくない場合は、提出時に「名前は裏に記入しています」と一言メモを添えるのも◎。先生に配慮が伝わりやすくなりますし、不安な気持ちも軽減されるはずです。

あまり目立たせたくない、でも伝わってほしい──そんなときは、こうした“控えめな記名スタイル”を取り入れてみてくださいね。

書き間違えたときの対処と書き直しのポイント

子どもと一緒に書いていると、間違ってしまうこともありますよね。修正テープは見た目が悪くなってしまうので、書き直し用の短冊を予備でもらっておくと安心です。もし予備がない場合は、紙を上から貼ってもOK。大切なのは「失敗しちゃったね、じゃあこうしよう」と楽しくフォローすることです。

記名トラブル“あるある”とちょっとした工夫

たとえしっかり書いたつもりでも、思わぬところで起きてしまう記名トラブル。保護者・先生・子どもがちょっと困った…となりがちな例と、それを防ぐちょっとした工夫をご紹介します。

たとえしっかり書いたつもりでも、思わぬところで起きてしまう記名トラブル。保護者・先生・子どもがちょっと困った…となりがちな例と、それを防ぐちょっとした工夫をご紹介します。

誰の短冊かわからなくなったとき

よくあるのが、掲示後に「これ、誰のだっけ?」と先生が戸惑うケース。見た目が似ていたり、記名が小さすぎたりするとなりやすいんです。短冊に個性が出るように色や柄を変える、文字の色を工夫するなど、識別しやすくなるポイントを取り入れるのもおすすめです。

兄弟の短冊が入れ替わった!よくあるパターン

短冊が提出されるときに、兄弟のものが逆になっていた…というのも実際にある話です。とくに名前が似ている・提出袋が一緒などの場合は要注意。短冊の裏に「次男・年少」などの補足を書いておくと、先生もすぐに把握できます。

掲示後に気づく記名ミス…どうフォローする?

掲示された後に記名ミスに気づいたとき、「言い出しにくい…」と悩むこともありますよね。そんなときは、お迎えの際にそっと先生に伝えるだけでOK。ほとんどの園では臨機応変に対応してくれますし、恥ずかしいことではありません。「気づいて伝える」その一歩が、園との信頼にもつながっていきます。

まとめ|気を張らずに、親子で楽しめればOK

短冊に名前を書くかどうかで悩んでしまうのは、「間違えたらどうしよう」「浮いたらいやだな」と思う気持ちがあるからこそ。でも、いちばん大切なのは「子どもが楽しく七夕を感じられること」。多少書き方に違いがあっても、親子で願いごとを考える時間そのものがかけがえのない思い出になります。

ルールに縛られすぎず、「うちの子らしい短冊になったなぁ」と思えたら、それが一番の正解。名前の書き方に迷ったら、この記事をそっと思い出してもらえたらうれしいです。